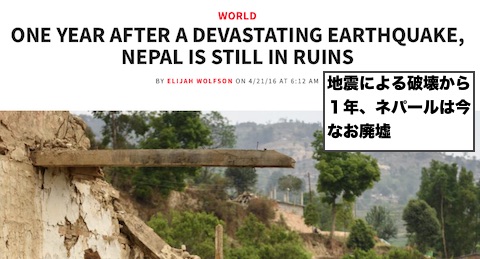

食間休みが、あと、66.6分以上なんで、流動食、スムージーまで、待ち時間の書き込みですが。 唐突なタイトルかもしれないですが、今の私たちがどのような地球に暮らしているのかというと、たとえば、最近の記事の「悪魔の時代のニュース…」のようなことが次々と起きていたり、各地で地震や噴火が相次ぎ、気温や雨や雪や雹を含む異常気象は、もはや限界に近いほどにまで荒れてきています。 そして、その人間社会では、たとえば、最近見ました下のようなニュースのようなことは多くの国でごく普通のことです。 2016年4月22日のエポック・タイムズより 2016年4月16日の米国ヘラルドネットより 2016年4月22日のBBCより それぞれの記事の詳細はここではふれませんが、 BBC の「なぜ2016年に有名人が次々と亡くなるのか」は日本語記事ですので、興味のある方は直接お読みいただければと思いますが、文字通り、今年は有名人の死亡が多すぎるということを取り上げたものです。 たとえば、英国 BBC の 2012年から 2016年までの同じ期間の「有名人の死亡記事」は、下のような推移になっていて今年は飛び抜けていることがわかります。 これらの一連のそれぞれの記事の内容がどうだこうだということではなく、「そういう時代に私たちは生きている」ということの少しの例として挙げています。 あるいは、今、九州を中心として日本も当事者である地震を含む自然災害。その「地震により被害を受けた地域」は、多くにおいてどのようになっているのか。たとえば、今からちょうど1年前の 2015年4月25日に、ネパールをマグニチュード8クラスの巨大な地震が襲いました。 それから1年。 現地のネパールがどのようになっているかをアメリカのニューズウィークが伝えています。 2016年4月21日のニューズウィーク 1年経って復興が進んでいないのなら、2年経っても3年経っても、それほど変化はないまま進んでいくと考えてもおかしくない気はします。 何しろこの日本にしても、東北の地震から5年も経ち、果たして何がどうなったのかというようなこともありますが、どこのどんな地域にしても、自然災害で深刻な被害を受けた場合、元のままに戻っていくのは難しいことだと、つくづく思い知らされます。 この例を挙げたのもまた、震災対策がどうだというような、批判的な意味や政治的な意味で書いているのではなく、先ほどのいくつかのニュースなどと同じように、「今の私たちはこういう地球、こういう社会に住んでいる」例として挙げています。 良いとか悪いとかの価値判断をするのではなく、とにかく、こういう世界に住んでいる。 そして、こういう例を挙げながら、最初に書きましたように、 「私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている」 というフレーズを掲げるのは、やはり唐突に思われることかと思います。 しかし、最近・・・まあ、本当に最近のことなのですが、ずっとではないですが、瞬間瞬間では、心の底からそう思える時があるのです。 今回は、なぜ、そういうように思えるようになったのかを書きたいと思います。 キッカケを与えてくれたのは「病気」と「苦痛」です。 たとえば、1年くらい前に、自分の体調やメンタル悪化に伴って、自然と知り得た健康や病気に関するさまざまな知見や、あるいは生活での実践などの中で、「連鎖的」に、いろいろな人物や、書籍などにも知り合ったことがありました。 いろいろ素晴らしい人物や書籍はありましたけれど、自分自身の実際の生活の上で役に立っているという意味で「実用的な概念」を提供してくれたのは、 ・野口晴哉さん などがいます。それぞれどんな人物かはここではふれませんが、上の名前は Wikipedia などへリンクしています。 先ほど挙げたような人物たちは、みなさん、基本的に著名な方々ですが、何と私は昨年まで、森田正馬さん以外は基本的に名前さえ知らなかったのです。神経症治療の森田正馬さんは、私が若い時からパニック障害を含む神経症持ちだったせいで知っていました(ただし、まともにその森田博士自身の著作を読んだのは昨年が初めて)。 しかし、他の方々に関しては、私がこの年齢になるまで(83歳 ← ウソつけ)知らなかったのです。 知ることができたのは、自分のもともとの神経症を含むメンタルが、その頃にかけて、また少し悪くなっていきそうだったのと、強烈なめまい発作が度重なるようになったことがありました。 それで、昨年の2月頃はいろいろな病院などに行っていたのですが、その頃、「現代の西洋医学には少なくとも私が持ついかなる病気も治す方法はない」ということを偶然知ります。 それ以来、薬と病院と縁のない生活を続けているのですが、何かまだ完全な感じがしない。 昨年以来は、 ・自立した人生(2) – 病気でも災害でも国家破綻でも何でも前向きに考えることが第一義的な姿勢であること など、「自立」ということをよく考えました。自立ということは、病気もその治療を基本的に他人に依存しないで良くしていくということです。 そして、ある程度はそれを実践して生きてきて、「命に関わらない病気なら、どんなものでも自分で直せるはず」ということを、表面的には確信はしているのですが、「具体的な方法論」がどうもわからないできました。 身体面だけではなく、メンタルの方では、さらに方法論で戸惑いが続きました。 「自立」というのは文字通り「自立」であって、精神的な意味であっても、何かに頼るのではないということです。宗教や偉人などに依存することも、それでは自立ではないことになってしまいます。 自分の心や感情に対しての「客観性」が必要だということなのですが、どうすれば、自分の心に対して客観的になることができるのか。 このシュタイナーの本にある「神秘学の学徒」になる7つの条件の最初は、 神秘学の学徒になる第一の条件 「あなたの体と霊の健康を促進するように注意を払いなさい」 とあります。 なるほどとは思うのですが、その「体と霊の健康を促進する」という「具体的な方法」がわからないのです。 あるいは、中村天風さんは「すべてを肯定的に考えなさい」とよく言います。 中村天風さんの語録より 忘れてはならない私の厳重な注意は、「できるだけ平素、幸福の方面から人生を考えよ」ということである。 人が何といおうと、「俺は幸福だ!」 憂いことがあったら、「ああ、楽しい!」 悲しいことがあったら、「ああ、嬉しい!」 こうして心を張り替えてみなさい。 そりゃあ、確かにそれがいいことかもしれないことは理屈ではわかっても、私などはもともとネガティブ全開の人間ですので、そんな気持ちにとてもなれない時が多いのです。 そして、そのように「心を張り替える」ための「具体的な方法論」がわからないのです。 何よりも最大の自分の中の「問題点」は何かといいますと、私は「病気は実際には存在しない」という概念を確信しているのですが、そのことは確信していても、 「なぜ病気は存在しないと言えるのか」 を自分自身に対して(医学的に、あるいは具体的に)説明できないのでした。 そのような中、過去記事「「学ぶのをやめて考えなさい」 – 人間自身の無限の能力を語るジェイコブ・バーネット師 TED講演 全語録 (2015/06/17)」という記事で書きましたジェイコブ・バーネットさんという 2012年当時に 13歳だった少年の言葉で、ハッと我に返り、あまり意味なくたくさんの本を読んでいては「自分で考える時間が少なくなる」ということに気づき、その頃から、あまり本を読まなくなりました。 月に1回か2回くらい興味のあるものを買って、読んだり読まなかったりといった感じです。 しかし、その頃までに知った先ほどの方々を含めた多くの先人賢人たちの提唱していた「概念」は一応、頭の中にありました。 そして、そこに今月読んだ2冊の本がありました。 その2冊の本により、先ほど挙げていた賢人たちが述べていた、ほとんどすべてのことに対しての私自身のわからない部分や疑問が解け、そして、私自身に「病気という存在」に対しての結論を導いてくれたのでした。 それは、神秘主義の本でも、啓示書でも宗教本でもありません。 何と「腰痛」に関しての医学と整体の本だったのです。 ちなみに、私は腰痛は持っていません。しかし、ふと気になることがあって、最初に1冊の本を購入して読んだ時点で確信し、もう1冊、Amazon で検索しながら探して購入したのでした。 先にリンクしておきますと、購入したのは買った順に下の2冊の本でした。 くどいようですが、私は腰痛は持っていません。 しかし、最初にサーノ博士の『心はなぜ腰痛を選ぶのか』を読んで、これらの本のタイトルには「腰痛」と書かれてありますが、どちらの内容もその影響の範囲は「原因のわからない痛みや病気のほとんど」と「原因のわからない精神の不調の全部」が対象だと確信したのです。 どちらかというと、私はこれらの本は、うつ病やパニック障害や恐怖症などメンタルを改善したい人こそ読むべきだと思います。 あるいは、どちらもシュタイナーなどの神秘主義とは一切関係のない純然たる医学本と、整体の本ですが、特に日本人の山本浩一郎さんという整体師の方が書かれた『腰痛は心の叫びである』には、シュタイナーの「いかにして高次の世界を認識するか」に書かれてある概念と同じ「自分の心を客観的に見つめる」ことについて書かれてあり、ヘンな話ですが、私はこれらの「腰痛の本」を読んで、初めてシュタイナーの言う「人間像(人間は自我と感受体と生命体などから構成されている)」が理解できたのでした。 本の内容についての賞賛などについては、上のリンクのアマゾンのレビューを見ていただいてもおわかりになるかと思います。バイブル的な持ち上げ方をしている人もいますが、その気持ちも理解できなくはないです。私も本当に心の底から「これと出会えて助かった」と思いました。 一昨年あたりから続いた「病気」と「苦痛」への対処で知り得た「偶然の連鎖」の最後が、これらの本であるように思います。 というより、「病気」と「苦痛」があったからこそ、このようなものに巡り会えたということは、本当に病気や苦痛というのは「その人のために出ている側面が大きい」とも思います。 それはともかく、これらの本に書かれてある共通の内容(まったく同じではないですが基本概念として同じ)は、 「多くの慢性の痛みは思い込み(自分で作り出している)」 ということと、「脳」はどうしてストレスや我慢を「痛み」として発現させるのかというようなことが書かれてあり、サーノ博士の本は医学論文的な部分が含まれるもので、2冊目の本は、わかりやすすぎるほどわかりやすくそれらのことが書かれてあります。 そして、これらに書かれてある腰痛への対処は、 「自分の心の中をを恐れずに眺める」 ということでした。 現代の私たちは「存在しない痛み」に苦しみ続けているという医学的事実が存在していたのです。 慢性の腰痛というのは、日本でもそうなのでしょうが、西洋の多くの国で社会問題になるほど多いようなんですが、先ほどの最初の本は、ニューヨーク大学医学部教授のジョン・サーノという方が書かれたもので、この方は、「腰痛のほとんどが構造的なものからくるのではなく、心理的なものから来る緊急性筋炎症候群(TMS)である」という理論を発表し、その後、出版された『サーノ博士のヒーリング・バックペイン―腰痛・肩こりの原因と治療』という本は、「読んだだけで」多くの人々の腰痛が治ったということが話題になったそうです。 私も腰痛ではないですが、これを経験します。 これは偶然なんですが、このサーノ博士の本が届いた後、しばらく封を開けていなかったのですが、その頃、私は、いわゆる「五十肩」というものになってしまっていまして、右肩にかなりの痛みが出た後、しばらくして左肩も強烈に痛くなりまして「参ったなあ」とか思っていた時でした。 その頃、時間があったので、この『心はなぜ腰痛を選ぶのか』をじっくり読んでみたのですが、内容を考えながら読んでいましたら、「読書後に左肩の五十肩の痛みが完全に消えていた」のでした。 「読むと痛みが消える」なんてウソくさい話に聞こえるかもしれないですが、本の内容としても、それはまったく納得できる話です。また、これには、私自身が「痛みは自分が作り出している」という可能性をずっと確信していたせいもあり、その理論を受け入れやすかったこともあります。 それだけに、「考えることで痛みが引いていく瞬間」を味わったことは、爽快というか悪い気分ではなかったです。 このサーノ博士は医師として実際にこの理論で 30万人以上の腰痛患者を治してきているだけに説得力のあるものですが、純然たる医学本で、やや難解なところもあります。しかし、「理屈が好き」人なら、いいと思います。もう1冊の山本浩一朗さんという方は整体師の方で、やはり多くの痛みを持つ人々を治すことの手助けをされてきた方のようですが、この『腰痛は心の叫びである』という本は、とても平易な文章ですが、 「慢性的な痛みのほとんどは思い込みにある」 ということをわかりやすく説明していて、また、それに「気づく」だけで、病状が劇的に改善していくこと、そして、その「具体的な方法」やセルフカウンセリングの方法などもわかりやすく書かれています。 現代人に共通しているのは、 「人はふだん自分の心を客観的に眺めることがない」 ということで、それは特に「怒り」を感じて「我慢」する時にどんどん蓄積していっている。 私たちはふだん、社会的な生活をする上で、 「人からよく見られたい」 など、いろいろな行動や感情への規制を自分でかけていて、まあ、社会の中ではそれは当たり前のことなのですが、その結果、心の中には「ドロドロとした正視できないものが溜まりに溜まっている」わけで、そういう汚い心の正体は、自分では見たくない。 それでも、社会生活の中で、それらのものは心の中にはどんどん溜まっていく一方。 そこで脳は、「心の中を見なくてもいいように」働き、「痛み」や「苦しみ」として身体に症状を出現させる。簡単なメカニズムはこのようなものですが、これは腰痛に関しては医学的にきちんと認知されたもので、あとで書くと思いますが、西欧の各国の政府がキャンペーンをはったり、日本でも NHK が「腰痛は心の病であることが判明」したことを特集したりしています。 このこと自体をあまり詳しく書いても仕方ないですが、とにかく原因のわからない「痛み」のほとんどは、自分の抑圧された心を直視しなくてもいいように、「脳」が指令を出すことによって出現する。あるいは他の「病気」も、そして「過剰な恐怖心」なども、強迫観念も、あるいは感染症さえも、そうであるかもしれないのです(サーノ博士の本には、その可能性のある病気が数多く記載されています)。 痛みが出ると、人は痛みに気が行くようになります。 慢性の痛みがある人はずっと痛みに気が向き続けるので、心は忘れられる。 めまいが続く人は、ずっとめまいが気になり、心は忘れられる。 うつ病の人も、神経症の人も、不安障害の人も、あるいは風邪も花粉症の人も、すべて、それが出ている間は心の本質は忘れられるので、恐ろしい自分の心の中をのぞき込もうとは思わなくなります。 だからこそ、 「痛みや苦痛(あるいは他のどんな症状でも)がある時にすることは、自分の心の中を見つめて、実は自分はこんなに我慢してストレスをためていたという本当の自分を直視して、そして、そんな自分の心をもっといたわる」 ことが大事だというようなことだと思います。 そして実は、「痛みは自分で作っている」という事実を「知るだけ」で治ってしまうことも多いのです(認識療法)。私の五十肩もそうでしたが、これはある程度事実だと思います。 実は他にもあります。私はこの春、今まで1度もなったことのない「花粉症」になってしまいました。 今まで花粉症なんて大したものじゃないだろうなどと思っていまして、なってみると、「花粉症がこんなに大変だとは」と驚きましたが、ふと思い返せば、花粉症というのは「白血球が本来攻撃しなくてもいい花粉を攻撃している」ことによる症状で、花粉症は典型的な「本来は存在しない病気を身体が作り出している」ものです。 だとすれば、「症状が出た時に心を見つめることで効果があるのでは」と思ってやってみましたら、2日ほどで花粉症の症状はほぼ消えて、今も出ていません。 ここまでくると単なる暗示にも感じますが、暗示なら暗示で、「思えば症状は消える」と信じ込めば、全体的にいろいろと楽になるのではないですかね。 ただし、「痛みは思い込みだ」ということに関しては、その考え方をどうしても受け入れられない場合もあるかもしれませんが、それはたとえば、以下のような事実があり、実は少なくとも腰痛に関しては、「心が作り出している」ということが全世界で基本認識になっているということをお知りになるのもいいかと思います。 ・1997年、腰痛患者が400万人を越えて医療コストや経済への波及に問題が出ていたオーストラリア政府は、「腰痛キャンペーン」として、要するに「腰痛は思い込みである」という告知を大々的に行い、患者数が激減し、経済効果も33億円に ・2000年にはイギリスで同様のキャンペーンで高い効果 ・2005年にはカナダで同様のキャンペーンで高い効果 あるいは、以前 NHK が放映した「NHKスペシャル 腰痛・治療革命」という番組でも(実は私は偶然これを見ていました)、痛みの原因は「脳にある」ことが解明されてきたことと、行動認知療法で腰痛に対処するオーストラリアの病院の成果なども紹介されています。 実は、今回、私がこの2冊の本を購入するキッカケとなったのが、この番組でした。 以前・・・確か昨年の大晦日のあたりとかだと思いましたが、ひとりで家にいる時に、この NHK スペシャルの再放送を偶然見たことを思い出して、「そういえば、あの番組は、腰痛は脳と心に原因がある」って言ってたなあということを思い、「それっていろいろと応用できる話では」と思ったことが、腰痛を持たない私が腰痛の本を購入するキッカケとなったことでした。 日本では、この「痛みは心(あるいは脳)が作っている」という認識が広がっているとはいえないですが、「こういう話が広がること」自体が大事なことです。それだけで、その社会から「痛み」が消えていくはずなのです。 それは先ほど書きましたように、「痛みは自分が作っている」ということを「気づく」(そういう情報を得る)だけで、治ってしまう人もたくさんいるのです。こういう痛みのメカニズムを「社会の常識」にまでしてしまえば、相当多くの人の痛みが消えていくと思います。 そして、サーノ博士は、非常に多くの病気が同じメカニズムで発生している可能性を医学的に詳細に記しています。そして、「恐怖心」も同じメカニズムで発生している可能性について言及しています。 ちなみに、先ほどシュタイナー云々と書きましたが、山本浩一郎さんは「自分の今の感情を客観的に見ること」の大事さを書いていまして、その方法なども易しく書かれていて、この整体での方法は、精神的な修行にも応用できるものだと感じました。 ところで、原因不明の「痛み」や「苦痛」は抑圧された心によるものだということを書きましたが、そこでひとつの言葉があります。 「我慢」 という言葉です。 私は、これら2冊の本を読んで(どちらにもそのようなことが書かれてあるわけではないですが)現代社会で異常に病気や肩こりや腰痛などの痛みが増えている理由がふたつわかってきました。ふたつめはちょっと説明が難しいですので、またの機会にしますが、ひとつは、現代社会の「我慢」が多くの痛みや病気を生み出しているかもしれないということです。 スマートフォンや SNS に拘束されているような生活をしている若い人も多いようですし、そういう生活の中では以前よりも「小さな我慢の連続」のようなことになっているのではないでしょうか。 この「我慢」は、美徳的な概念としてとらえられる部分もあるようですが、山本浩一郎さんの本を読んで初めて知りましたが、我慢というのは、 「我が慢心する」 ことを現したもので、仏教において戒められているものなのです。 たとえば、我慢 – Wikipedia には以下のようにあります。 我慢とは、仏教の煩悩の一つ。強い自己意識から起こす慢心のこと。 四慢(増上・卑下・我・邪)の1つ、また七慢(慢・過・慢過・我・増上・卑劣・邪)の1つ。 仏教では人間を固定的な実体として捉え、自己に執着することを我執(がしゅう)といい、その我執から、自分を高く見て他人を軽視する心をいった。 というものです。 この中にある「自分を高く見て他人を軽視する心」というのは、実際に何か「我慢」した時のことを思い出すことでもわかります。 「我慢」する時には、たとえば、「この人はこんな人なんだから何かしても仕方ないから、私が我慢すればいい」とか、「この人に何を言っても仕方ないから我慢しよう」とか思ったりしていることが多いのではないでしょうか。 これはすべて「自分を高く見て、相手を低く見ている」態度であることがおわかりでしょうか。 「どうせ相手、あるいは状況は(自分から見て低い)○○○なんだから(高い自分は)まともにつきあわずにいよう」 これが「我慢の本質」で、美徳に見える「我慢」という行為は、実は他者を低く見る態度で、慢心そのものでもあります。お釈迦様が「よくない」と言っていたように、この「我慢」は人の身体や精神に対しても良くない作用を与えると考えてもいいのではないでしょうか。 しかし、現実には今の社会は「我慢」の機会がどんどん増えている。これが、傷みや病気が増え続けている原因でもあるように思います。 ちょっと異様に長くなってきたような気もしますので、全然まとまらないままながら、今回はこのあたりで1度締めようと思いますが、興味深かったのは、山本浩一郎さんの本のエピローグに、自分に対して、肯定的であるか否定的であるかということに対して、以下のようにあったことでした。 「腰痛は心の叫びである」エピローグより 目指すところは、肯定でも否定でもなく、あるがままの自分を受け入れること。すなわち、「自己受容感」を高めることが大切だと感じています。 この「あるがまま」というのは神経症治療で森田正馬博士が到達した境地であり、また、ガンの自然退縮をさせた人たちを取材した「幸せはガンがくれた」にある「ガンになった自分への取り組み方」とも共通しています。 自己否定も自己肯定もしない。 自分と「自分に起きていること(痛みや症状、不安など)」を否定するのではなく、そのまま受け入れて、そして、自分の心とまっすぐに向き合えば、苦痛も病気も消えていくものなのかもしれません。 今の社会の私たちは、周囲に心をとられすぎていて、そのため何か大きなことが起きると、その環境にはまりこんでしまう。そのため「自分の心を見なく」なる。 まして最近は「他者への干渉」が非常に強くなっていて、どうでもいいようなことでも他人のことにふれる。なので、何をやっても、多くの人が「我慢」を出発点とした「小さなストレスの連続」が続いて、心の中にたくさん溜まっているようにも思います。 そして、インターネットやスマートフォンの SNS などの発達で、自分の心よりもまずは他人との交流が重要になってしまっている時代で、自身を内省する時間が以前より少なくなっている社会のように思います。 そして、そういうネット的な交流には「我慢」も多く生じている気がします。 これらのことが、社会全体の健康が不健全になりつつあることと無関係だとは思えません。 病気が増加している原因がこれらにもあると考えると、やはり病気は今後も増加していくだろうし、痛みを持つ人も花粉症の人たちも増えていくと思われます。これは社会構造ですので、仕方ないのかもしれないですが、本来抱える必要のない病気と苦痛を招く社会になってしまったんだなあとは思います。 しかし、本来は、冒頭に書きましたように、社会の状況がどうであろうと、人は「私は素晴らしい世界に生まれて、生きている」と思えるものなのだと思います。 最近の記事などでふれていますように、最近の自然災害の増加は、日本で次にどこに住んでいる人が被害にあっても不思議ではありません。自分が被害に遭った場合はそのための対処をすることになりますけれど、そうでない場合、被災者の人などへの慈悲の心は必要ですが、「自分の心よりも、周囲の状況のほうが重要」になってはいけないと思います。それが地獄のような状況でもです。 そして今は確かに「悪魔の時代」でもあります。 しかし、(最近の気のおかしいような犯罪を見ても)悪魔という存在は「人の心」にまず巣食うはずです。なので、自分の心を見つめることを習慣化することは最高の「悪魔払い」でもあるのかもしれません。 ところで、山本浩一郎さんは「必要以上に死を避ける意識を持たないこと」を述べてらっしゃいます。 その言葉を抜粋して記事を締めたいと思います。 「腰痛は心の叫びである」より 自分をごまかすのは、死というさけがたい事実をごまかしていることでもあります。結果的にごまかしがうまくなり、自然な欲求や感情までも無視してしまう。そうして生まれたひずみが、痛みとなって出てくるのです。 明日も生きている保証は、誰にもありません。 束縛から自由になり、自分が何をしたいのか、あらためて考えてみてください。そして、「やりたいことをやる」という姿勢を大事にしてください。

昨日でもう書き込み、止めようと思ってたのに、気が憑けば、これで、もう11個目ですが。

個人的な関心事は、ソウルメイトの延命に失敗して、続いて、ツインフレームも失って、コブラ、コーリーと、チャネリングの一部ぐらいにしか、正直、反応できなくなって、もう、終了モードなんですが。

しかし、陰謀オカルトスピ系宇宙人系の、96.66%は、日月神示、神一厘系の、千年王国、ロス茶天皇派、に分類してますが。

その、代表的な、戦争恐慌疫病飢饉天変地異の、カオスネタの多い、Indeepさんも、定番巡回サイトにカウントしてますが。

宇宙人情報ネガ系闇の宇宙人過大評価組A組の、P+バーバラ・マーシニアックの引用も多いですが。

やはり、プリンスも逝って、有名人の、突然死、反応しちゃいましたね。

昨夜も、都内で、芸能人が、歩道で、心肺停止の、報道があったそうですが。

映画ザ・バンクの冒頭に、映画人類ゴイム資金の、岸部一徳役、連想するシーンですが。

あの、元日航社員で、123便墜落事件の、陰謀暴露講演会中に、誰かが毒を盛ったドリンクを飲んだ直後に、脳の病気で急死した、謀殺、暗殺、とは、関係ないかもしれませんが。

とりあえず、絶望から希望の、両極端の、Indeepさん最新、参考ですね。ッテカ。

「私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている」

http://indeep.jp/self-reliance-and-healing-by-straight-to-look-at-the-heart/模索していた「革命的自立生活」の最終段階の概念「苦痛の除去」の方法論と出会ったことについて

・US Suicide Rates Spike, Especially Among Women, Says CDC

・US Suicide Rates Spike, Especially Among Women, Says CDC ・Suicide emergency declared in 1 Canadian indigenous community

・Suicide emergency declared in 1 Canadian indigenous community ・BBC

・BBC ・News Week

・News Week具体的な方法論がわからない中で見つけた「痛み」理論

・中村天風さん

・森田正馬さん

・安保徹さん

・ルドルフ・シュタイナーさん

2015/07/26

読むだけで症状が消えた時

「怒り」と「我慢」の行き先

「怒ってはいけない」

「いつも明るくいるように見られなければならない」病気や痛みが増加している理由

↧

「私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている」

↧