日常的に生贄儀式を行っていたインカ文明の遺跡が、ドルイド教の神官「秦氏」の技術によって作られたとしか思えない理由。

http://rapt-neo.com/?p=33575

昨日は、古代のマヤ・アステカ・インカ文明で行われていた残酷な生贄儀式が、実は日本にその起源があったというお話をしました。

○日常的に生贄儀式を行っていたインカ文明の遺跡が、ドルイド教の神官「秦氏」の技術によって作成されたとしか考えられない理由。

しかし、現在の日本を支配している「島津家」と「毛利家」は、この事実を隠しておきたいがために、マヤ・アステカ・インカ文明は世界最大の謎ということにしておいて、誰にもその謎を解明させようとしません。

恐らく誰かがその謎を解明しようとしても、直ちに現地スタッフを使って、その調査を断わらせるでしょう。

で、昨日ご紹介した中南米の「シカン文化」も、日本人の「島田泉」という考古学者が唯一、現地に行って詳しく調査しているのですが、この学者もなぜか日本とエクアドルとのつながりについては一言も言及していません。

○島田泉 (考古学者) – Wikipedia

要するに、この「島田泉」なる人物も「シカン文化」を調査しにいったわけではなく、単なる情報操作・撹乱工作をしにいっただけというわけでしょう。

そうしておいて、「シカン文化」はすべて「島田泉」が調査した、彼がやれるだけのことは全てやった、だからあとは誰が何を調べても意味はない、ということにしてしまったわけです。

これは古代エジプトの研究家「吉村作治氏」がやったことと同じことだと言えます。

ということは、この「シカン文化」には、我々庶民に知られてはマズイ何かが隠されているということでしょう。

なので、私もこの「シカン文化」についてあれこれと調べてみました。

まず、「シカン文化」の「シカン」という言葉は、「月の神殿」を意味するとのこと。

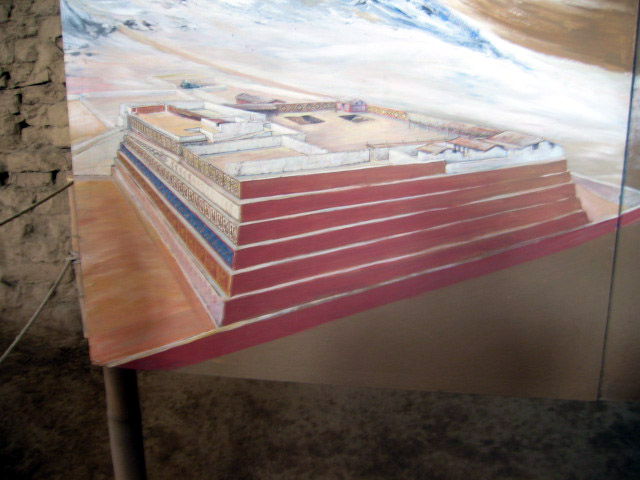

ということは、「月派」の遺跡なのかと思ってしまいますが、この「シカン文化」の栄えるよりも前に「モチェ文化」なるものが栄えていて、「モチェ文化」には「太陽のワカ」と「月のワカ」という名の神殿がそれぞれ建造されています。

○モチェ文化 – Wikipedia

○華麗なるモチェの世界へ―「太陽のワカ」と「月のワカ」

ということは、この「モチェ文化」には「太陽派」と「月派」が仲良く同居していたということでしょうか。

で、「太陽派」と「月派」が内部争いをし、「月派」が勝って「モチェ文化」を滅ぼし、「シカン文化」を誕生させたということなのかも知れません。

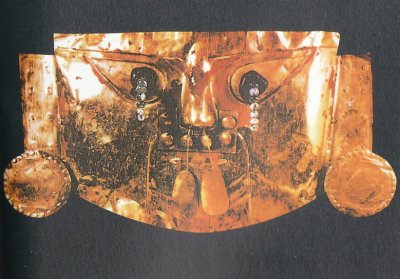

で、この「シカン」という地域は、「黄金の都」とも呼ばれるほど、黄金製の遺物がたくさん発見されています。以下はその一例です。

で、例のごとく、彼らは上の「トゥミ」なる儀式用ナイフを使って、生贄となる人たちを殺していたとのこと。まったく嫌になりますね。

しかも、きれいに黄金に「赤」と「青」で色付けされているところを見ると、「秦氏」と「出雲族」が同居していた可能性は十分に考えられます。

しかも、日本から遠く離れたアメリカの地に、なぜか日本と似たような「神輿」がある……。

これだけでも、日本と「シカン」に何らかのつながりがあったと考えられますが、これまた誰かさんのせいで、この「黄金の神輿」も日本の「神輿」とは何の関係もない、ということになっているわけでしょう。

で、この「シカン文化」は「プレ・インカ文明」と呼ばれていて、「プレ・インカ文明」というのはその名のごとく「インカ文明」より前に栄えた文明のことです。

そして、この「プレ・インカ文明」はおおよそ以下のように大別されています。

・チャビン文化(アンデス全域;1000B.C.頃~200B.C.頃)

・ナスカ文化(ペルー南海岸;A.D.1頃~A.D.600頃)

・ティワナク文化(チチカカ湖畔;A.D.1頃~A.D.900頃)

・モチェ文化(ペルー北海岸;A.D.100頃~A.D.700頃)

・ワリ文化(アンデス全域;A.D.800頃~A.D.1000頃)

・シカン王国(北海岸ヘケテペケ川流域;A.D.800頃~A.D.1100頃)

・チムー王国(ペルー北海岸;A.D.1000頃~A.D.1476頃)

で、この中で最も古い「チャビン文化」では、「黄金のデスマスク」と呼ばれるオーパーツが作成されています。

なぜこれがオーパーツと呼ばれているのかというと、その理由は以下になります。

----------------(以下、こちらから転載)

紀元前1000年ごろ、ペルーに繁栄していた文明はプレインカ文明と呼ばれ、その時代の遺跡や遺品も多く発見されている。

その中でも、アンデス地方のプレインカ時代の墓地から発見されたミイラがつけていた仮面が写真のものである。

仮面自体は金で作られており、仮面の方はいかにもこの時代のものであるが、不可解なのは仮面の目から垂れ下がっている数珠状のものである。

涙を表現したものと考えられ、両方の目に7個ずつのエメラルドが数珠つなぎに垂れ下がっている。

エメラルドには極小の穴があけられ、糸が通されているが、問題は硬いエメラルドにどうやって小さな穴をあけたかということである。

エメラルドは鉱物の硬度基準でいえばダイヤモンドを10として硬度7.5となる。水晶は7となっている。

エメラルドよりも硬い鉱物といえば、ダイヤ、ルビー、サファイアだけであるが、当時のアンデス地方の人々はダイヤ、ルビー、サファイアを知らなかったらしく、エメラルドを極上の石として扱っていた形跡がある。

エメラルドは硬いわりには縦の衝撃に弱く、割れやすい性質もあり、そのような難しい鉱物にどうやって極小の穴をあけることが出来たのか、その方法も道具も残されていない。

----------------(転載ここまで)

また、同じ「チャビン文化」では、以下のようなオーパーツも作られています。

----------------(以下、こちらから転載)

同じくアンデスのプレインカ文明の遺品で、墓から出土した首飾りのようなビーズがある。

このビーズは、スポンディルスという青い貝の貝殻を使った工芸品で、ビーズはそれぞれ円筒形に加工され、1個の直径はわずかに1mmしかない。

しかもそれぞれのビーズには直径0.3mmの極小の穴があけられて糸が通されている。

貝殻という、もろい材質にこのような小さな穴をあけるということは現代でも簡単なことではない。

しかも写真では新たに別の糸が通されて保存されているが、発見された時にはこの0.3mmという穴に極細の糸が6本も通されていた。

現代でも金属を極細に加工したものならともかく、繊維でここまでの細い糸を作ることは極めて困難である。

当時の人たちが、ごくわずかの力で切れたり割れたりしてしまうデリケートな品物をどうやって作ったのか、穴も糸も製造方法が不明である。

----------------(転載ここまで)

簡単に言えば、現代でもあり得ないような強度の強い微細なドリルが、紀元前に開発されていた可能性があるというわけです。

しかし、歴史の定説では、紀元前の人たちはみんな原始人で、そんな技術は開発されていない、ということになっているので、誰も彼もがこれらのオーパーツを見て、「偽物じゃないか」とか「何かの間違いじゃないか」とか言ったりしながら、首をかしげているわけです。

また、その後の「インカ文明」においても、やはり現代の技術では作れない遺跡が作られています。

その一つが「インカ神殿」の石組みです。

この石組みについて、こんなことが書かれた記事を見つけました。

----------------(以下、こちらから転載)

インカ帝国の中心地であったクスコの建物の礎石は、そのほとんどがインカ帝国時代に組まれた物がそのまま使用されています。

その石組みはカミソリの刃も通さないと云われるほどぴったりと合わさっていて、鉄器を持たなかったインカの人たちがどのようにしてこんな緻密な建築ができたのか、とても不思議な気持ちになります。

そんな礎石の中で有名なのが、ある増す広場近くにある「12角の石」です。(註 :上の石組みの画像)

幅が1メートルもある巨石で、それが緻密に計算されたように12角に加工され、隣り合う石とぴったりと合わさっているのです。

インカ文明の石造技術の高さがうかがい知れる場所です。

----------------(転載ここまで)

インカ帝国とは、15世紀に南アメリカのペルー、ボリビア、エクアドルを中心に作られた国家です。

しかも、文字を持たない社会、そして文明であったとのこと。(これまたドルイド教の匂いがします。ドルイド僧たちは、自分たちの知識を絶対に文字にしませんでしたから。)

○インカ帝国 – Wikipedia

15世紀といえば、かなり最近の話ですが、この時代にもまだメソアメリカには「鉄器」がなかった、と歴史学者たちは唱えているようです。「バカも休み休み言え」と言いたくなりますね。

コロンブスがアメリカ大陸を発見するまで、アメリカには原始人が住んでいた、ということになっているので、何が何でも当時のアメリカには製鉄の技術はなかった、ということにしなければならないわけです。

しかし、昨日もお話しましたように、このメソアメリカの文明を作ったのは、はるばる日本からやってきた縄文人たちであり、彼らは高度な航海技術を持っていたし、製鉄の技術も持っていました。

なので、彼らがコロンブスの新大陸発見よりも前の時代に、アメリカの原住民たちが他の国々と交流を持ち、製鉄の技術を持っていた、ということは十分にあり得ることなのです。

そもそも、「インカ文明」よりも前の「シカン文化」では既に黄金の文化が栄えていたわけですから、熟練した金工職人がいたことは明らかです。

なのに、「シカン文化」よりも数百年後になっても、アメリカには製鉄の技術がなかったというのですから、ちゃんちゃらおかしな話です。

しかも、上に出てくる「石組み」は、現代の技術でも絶対に作ることはできません。まして「12角の石」など、絶対に作成不可能です。(ちなみに、現代の石組みの技術については以下のリンクをご参照ください。)

○石垣の積み方 – Wikipedia

では、彼らはどうやってこれらのものを作ったのか。

これまた、考古学者たちはムチャクチャな説を唱えています。

----------------(以下、こちらから転載)

アルマス広場の東側に続くハトゥン・ルミヨク通りの石壁に、有名な「12角の石」があります。

第6代皇帝インカ・ロカの宮殿の礎石として使われたものです。

この通りの石組みは、こうした多角形を複雑に組み合わせたジグソーパズルのような石組みで、12角の石が隙間なくぴったりと壁にはめ込まれている光景は驚きです。

しかも表面は中心部で少し膨らみ、それが太陽の光で美しいシルエットを映しだすのです。

この見事な工法については古くから曰く、人間のやったことではなく、宇宙人の仕業ともいわれてきました。(註 :はいはい。笑)

石を柔らかくする薬草を使用していたのではないか、という説も膨大な労働力から推測すると現実的なものではないからなのです。

しかし、近年の実験考古学の視点から少しづつその工法が分かってきました。

現在の石切り場の風景にあるような整然とした切出しの跡は全く発見されていません。

つまり自然に転がっている石を加工したという結論なのです。

道具はさまざまな石です。石で石を根気良く叩いて削ったようです。

実験の結果からの推測では、壁用の石、道具の石に適切なものを選んで4.5×3.2×1.7mの垂直面の 荒削りに要する労働は20人で15日になるようです。

ある遺跡に残る150個の石の土台でも8ヶ月はかかったといわれています。

----------------(転載ここまで)

はっきり言います。石で石をいくら根気よく叩いたとしても、石を削ることはできたとしても、カミソリ一枚入ることのできないほど、石と石を隙間なく組み合わせることは絶対にできません。

もし仮に一度や二度ぐらいたまたま組み合わせることができたとしても、こんなに沢山の岩を全てそのように組み合わせることはできません。

もしやれるというのなら、それを再現してVTRに撮影してください。でなければ、こんな説明では誰も納得できません。

とにかく、当時のアメリカには何が何でも鉄器はなかったということにしたいので、こんなムチャクチャな説を唱えなければならないわけです。

しかし、当時のアメリカには製鉄の技術があって、しかもその技術は現代のそれよりも遥かに優れていた、そして大きな石をスパスパと簡単に切れるような刃物すら作っていた、考えれば全てに辻褄が合います。

いやいや。まさかアメリカの原住民にそんな刃物が作れるわけがない、と思う人は多いかも知れません。というか、ほとんどの人がそう考えるでしょう。

しかし、実際に古代の世界では、現代の刃物よりもダントツに切れ味のよい刃物が作られていたのです。

そして、その刃物を作成したのが、他でもないドルイド教の神官「秦氏」なのです。より正確に言うと、「秦氏」の祖先と言ったほうがいいかも知れません。

「秦氏」が「ヒッタイト」の出身であることは、前にも軽く触れたことがあります。以下の記事がそれです。(このことについては、いずれまた詳しく記事にしたいと思います。)

○京都の「祇園祭」はもともと牛頭神バアルに幼子を生贄として捧げる悪魔崇拝儀式でした。

で、この「ヒッタイト人」は、現代人よりも遥かに優れた製鉄の技術を持っていたのです。

----------------(以下、こらちから転載)

時代をはるかに超えた製鉄技術を有していたヒッタイト帝国。

彼らが齎した鉄は、まさに古代世界の究極の兵器となった。

そんな鉄のテクノロジーを、彼らはどこから手に入れたのか?

人類はこの金属を駆使することによって文明を築きあげてきた。

とくに現代文明は鉄の大量生産技術の確立によって、初めて現在の高みに達することが可能になったのだ。

もし鉄が突然、消失するようなことがあったら、現代文明はたちまち崩壊してしまうだろう。

私たちの生活を支える資材のすべては、鉄でつくった機械や道具によって生みだされているからだ。

あまりにも身近に、豊富にありすぎるので、ついその重要性を失念してしまいがちだが、鉄を生みだした技術こそ、まさに“大いなる知識”なのである。

その有効性からいえば、核の技術さえ比較の対象にもならない。

この鉄の歴史はかなり古い。

紀元前3000年ごろの遺跡から、明らかに加工の跡のある鉄片や鉄玉が出土している。

が、それは自然の状態で発見された隕鉄を利用したもので、その希少性からも宗教的な儀礼に用いられただけだった。

そして、従来、鉄器が実用品として文明を支配するようになったのは、紀元前1200年ごろ以降だとされてきた。

そのころ、世界各地でいっせいに鉄器文化の花が開いたからである。

その見方に疑問が生じたのはごく最近のことだ。

ヒッタイトの文明が発見されたからである。

ハットゥシャシュその他の遺跡から、鉄の使用や売買に関することを書いた粘土版文書が発掘され、また公的・私的な調査で数々の鉄器が発見されているのだ。

そこで、ヒッタイト帝国こそが、世界の鉄器文化の発祥地だと考えられるようになったわけだ。

(註 :現在では、この定説すらもぐらついていて、もっと過去の時代から製鉄の技術はあったということになりつつあります。詳しくはこちら)

ヒッタイト人は“鉄の発明”を、一気に500年もさかのぼらせてしまったのである。

しかも、このヒッタイトの鉄は、やはり歴史の常識を超えた、非常に優れたものだった。

製鉄史研究家は、古代人は隕鉄以外にも砂鉄をたたいて鍛えた鉄器を使用していたと考えている。

が、それはすぐに錆びて崩れてしまうもろい鉄だったので、考古学資料として残ることはなかったのだ、というのだ。

が、ヒッタイトの鉄は違う。

例えばエジプトのツタンカーメン王の墓から、ヒッタイト帝国からの贈り物だとされている鉄の短剣が出土しているが、3000年以上もたっているというのに、ほとんど錆が出ていないのだ。

現代の製鉄技術からいっても、それは驚異的なことである。

その出自を隠してアナトリア高原に突然現れたヒッタイト人は、歴史を何千年も超越した製鉄技術をもっていたのだ。

ヒッタイトの鉄がいかに優れていたかを語る粘土版文書もある。

カッパドキアで発掘されたそれには、ヒッタイト人がもっていた不思議な金属「アムートゥ」のことが出ているが、この金属はなんと銀の40倍、金の5倍という高値で取り引きされていたのだ。

この「アムートゥ」が、実は鉄の一種だったのではないかと考えられているのである。

このヒッタイトの製鉄技術がどんなものであったかは、現在全くわかっていない。

が、ずっと後になって、アリストテレス(紀元前520~468年ごろ)が、ギリシア人の伝説によると“鉄の発明者”ということになっているカリベス族の製鉄法について伝えている。

それによると、カリベス族は鉄の鉱石を繰り返し洗い、彼らだけが知っているピリマカスという石を加えて精錬した。

“こうして製造される鉄は、他の鉄にくらべてずっと美しい輝きをもっており、銀に似ている。この鉄だけが錆びないのだが、しかし、ごく少量しかとれない”。

カリベス族とは、アルメニア地方にいたとされる少数民族で、その居住地はアナトリアに隣接している。

ヒッタイト帝国が消滅したあと、その鉄の技術の一部を受け継いだと考えられるが、彼らが“銀のような美しい輝きをもつ錆びない鉄”をつくっていたということは、伝説とはいえ注目する必要があるだろう。

ヒッタイトのテクノロジーに起源をもつと考えられる、さらに優れた鉄がある。

やはりヒッタイト帝国にゆかりの深いシリアからヨーロッパに輸入されていたダマスカス鋼だ。

十字軍時代、ヨーロッパにもち帰られたダマスカス剣は、王侯や貴族の家に家宝として伝えられた。

折れず、曲がらず、群を抜いて強靱で、表面にウォーター(日光にきらめく水面)と呼ばれる波紋があった。

ヨーロッパの武器鍛冶たちは、競ってこのダマスカス剣を真似ようとしたが、ついに成功しなかった。

いや、20世紀になってからも、第2次世界大戦の前、ヨーロッパ各地でこのダマスカス鋼に匹敵する鋼を製造しようと、科学者が動員されたが、やはりその目的を達成することはできなかったのだ。

当時、その研究に従事したイギリスの科学者はこういっている。

「私は古代人の事理に精通した実際知識に深い印象を受けた。私はダマスカス鋼のウォーターの謎をつきとめたが、私たちの製鉄技術がその方法を発見したのは、20世紀に入って最近20年のことである」

ヒッタイト人のテクノロジーの水準が、いかに群を抜いたものであったかは、この一例だけでもよくわかるだろう。

----------------(転載ここまで)

ドルイド僧「秦氏」の先祖であるヒッタイト人は、このような優れた製鉄の技術を持っていました。

しかし、ドルイド僧たちは、自分たちの知識や技術を決して文字に残してはならないということになっています。

なので、彼らの持っていた製鉄の技術も、時代が経つに連れてどんどん忘れ去られていったわけでしょう。

で、「錆びない鉄」と言われているのは「ツタンカーメンの短剣」だけでなく、例えば以下の「デリーの鉄柱」などもあります。

○デリーの鉄柱 – Wikipedia

錆びない鉄は、現在でも作るのは不可能とされています。

にもかかわらず、このような鉄が紀元前200年頃に作られていたというわけです。(一応、紀元後500年頃ではないかという説もあるようです。)

しかも、ツタンカーメンの短剣にいたっては、紀元前1300年頃に作られました。今から三千年以上も前のことです。

つまり、古代人の製鉄の技術は、現代人のそれよりも遥かに、遥かに、遥かに、優れていたというわけです。

そして、その技術がメソアメリカにも伝わり、アメリカの原住民たちがその技術を使って、エメラルドや貝殻に小さな穴を開けたり、巨石を精密に加工したりしていたというわけでしょう。

あるいは、古代のアメリカにも「秦氏」のようなドルイド僧がいて、彼らがヒッタイト人と同じような製鉄の技術を持っていたかです。

そうとしか考えられません。

でなければ、どうやって現代人でも作れない建造物を、彼らがこんなにもあっさりと作ることができたでしょうか。

こんなことを言うと、またしても工作員があれこれとイチャモンをつけてきそうですが、まあ、せいぜい現代のインチキ考古学を真に受けて、インカ文明を作ったのは宇宙人(シリウス人)だとか何とか、適当なことを言って笑いものになっていればいいと思います(笑)。

とにかく、イルミナティが宇宙人なるものをでっち上げたがるのは、古代の遺跡をすべて宇宙人が作ったということにして、我々を思考停止にさせ、歴史の真実を我々に知らせないため、(他にも理由はあるけれども、それも一つの目的ではないか)と私は考えています。

しかし、私がこれほどまでにこの世のカラクリを解き明かすことができたのは、最初から「宇宙人」の存在を徹底的に否定して調べてきたからに他なりません。

○こちらの記事もどうぞ

↧

日常的に生贄儀式を行っていたインカ文明の遺跡が、ドルイド教の神官「秦氏」の技術によって作られたと

↧